Sófocles

fue premiado con el cargo de estratego por su triunfo con Antígona (442 ac).

También fue miembro del Consejo Supremo de los 10 Probulos y con ello contribuyó

al giro oligárquico en el gobierno ateniense. Se le asocia con el culto a

Asclepio y al de las Musas. Quiero ello decir que el autor trágico representaba

a la sociedad conservadora de su tiempo, amante de la tradición y de la

religión, pero eso no obstó para que en sus obras defendiese puntos de vista

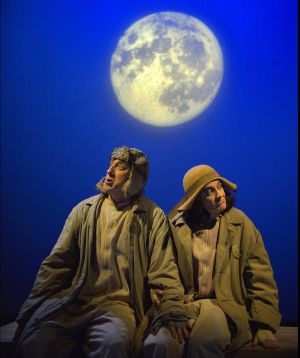

contrapuestos. De sus probables 130 tragedias se conservan 7. Era un teatro en

verso, sin estrofas pero en trímetro yámbico, en el que al recitado se unía el

corifeo, los coreutas, la coreografía y la música. Los actores, detrás de

máscaras, representaban un carácter, la fidelidad familiar, el orden del

Estado, que se manifestaba a través del diálogo y en contraste con otros

personajes. Si pudiéramos reproducir aquel espectáculo, estaría más cerca de

nuestra ópera que de nuestro teatro. En él no se transmitían tanto ideas en litigio

como una “sabiduría más profunda que la que el poeta mismo puede encerrar en

palabras y conceptos” (Nietzsche). El teatro griego, de creer a Aristóteles,

debía tener un efecto purificador. Representado en las fiestas de Dionisio,

tres días al comienzo de la primavera, o en las Leneas, en invierno, tenía un

carácter religioso, relacionado con los misterios de Eleusis, y propiciaba lo

que en ellos se buscaba, la aceptación jubilosa de la mortalidad, la superación

del miedo a la muerte. El héroe trágico es consciente de su excentricidad, de

su desarraigo, enfrentado por sus acciones a fuerzas que están fuera de su

control, en él sólido orden divino, no conoce, por ello, el consuelo ni la

redención.

Antígona

carga con el destino de sus hermanos, nacidos de la antinatural unión de Edipo

y Yocasta. Para ella, “Un mortal no puede transgredir las leyes no escritas de

los dioses”. Ello le lleva a desobedecer la ley de Creonte, el tirano de la

ciudad de Tebas, que ha ordenado que a Polinices, su hermano, “ni se le

entierre ni se le llore”, que sea “pasto de las aves de rapiña y de los perros”,

por haberse levantado contra su ciudad. Cuando su juiciosa hermana, Ismene, le

espeta que “obrar por encima de nuestras posibilidades no tiene sentido”,

Antígona le acusa de cobardía como acusa a los demás tebanos “que no se atreven

a alzar la lengua contra la tiranía”. Así quedan fijados los dos caracteres

enfrentados: Antígona, que representa las leyes de la familia, la ley natural

que deriva del orden divino, y al mismo tiempo la rebelión contra el usurpador,

el tirano que le impide mantener el respeto a la piedad. Y Creonte que, por el

contrario, es quien asegura el orden del Estado frente la anarquía. Gobernar,

asegura, es tomar las mejores decisiones y al gobernante justo sólo se le puede

obedecer. Ambos se encastillan en sus posiciones, sabiendo que les llevan a la desgracia.

Por ello, Sófocles, aunque partidario de la posición de Antígona, presenta un

punto intermedio, el de Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona: “No

mantengas en ti mismo”, le ruega a su padre, “sólo un punto de vista: el de lo

que tú dices y nada más es lo que está bien. No existe ciudad que sea de un

solo hombre”. Posición reforzada por el ciego Tiresias que aconseja la

prudencia como la mejor posesión del gobernante, al tiempo que le dice a

Creonte: “¿Qué prueba de fuerza es matar de nuevo al que está muerto?”. Ni Antígona

ni Creonte ceden y si Creonte lo hace es cuando ya no hay remedio. De sus actos

se deriva la desgracia, la propia y la de los suyos. “Esta ley prevalecerá:

nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia”, sentencian

los coreutas”.

Creonte: “Al que la ciudad designe se le debe obedecer No

hay desgracia mayor que la anarquía: ella destruye las ciudades, conmociona y

revuelve las familias; en el combate, rompe las lanzas y promueve las derrotas.

En el lado de los vencedores, es la disciplina lo que salva a muchos. Así pues,

hemos de dar nuestro brazo a lo establecido con vistas al orden, y, en todo caso,

nunca dejar que una mujer nos venza; preferible es —si ha de llegar el caso—

caer ante un hombre: que no puedan enrostrarnos ser más débiles que mujeres”.

Antígona: “… sin lecho nupcial, sin canto de bodas, sin

haber tomado parte en el matrimonio ni en la crianza de hijos, sino que, de

este modo, abandonada por los amigos, infeliz, me dirijo viva hacia el sepulcro

de los muertos… Porque con mi piedad he adquirido fama de impía”.

Tiresias: “La ciudad sufre estas cosas a causa de tu

decisión. Nuestros altares públicos y privados, todos ellos, están infectados

por el pasto obtenido por aves y perros del desgraciado hijo de Edipo que yace

muerto. Y por ello los dioses no aceptan ya de nosotros súplicas en los

sacrificios, ni fuego consumiendo muslos de víctimas; y los pájaros no hacen ya

resonar sus cantos favorables por haber devorado grasa de sangre de un cadáver”.

Mensajero “Hazte muy rico en tu casa, si quieres, y vive con

el boato de un rey, que, si de ello está ausente el gozo, no le compraría yo a

este hombre todo lo demás por la sombra del humo, en lugar de la alegría”.

Esto dice Steven Pinker en La

tabla rasa:

“En su libro Antígonas, el crítico literario George

Steiner demostraba que la leyenda de Antígona ocupa un lugar singular en la

literatura occidental. Antígona era hija de Edipo y Yocasta, pero el hecho de

que su padre fuera su hermano y que su hermana fuera su madre fue sólo el

principio de sus desdichas familiares. Desafiando al rey Creonte, enterró a su

hermano asesinado Polinices, y cuando el rey lo descubrió, ordenó que la

enterraran viva. Ella se suicidó y así engañó al rey, por lo que el hijo del

rey, que estaba locamente enamorado de ella y no podía alcanzar su perdón, se

suicidó sobre su tumba. Steiner señala que Antígona se considera ampliamente

«no sólo la mejor tragedia griega, sino una obra de arte que se acerca a la

perfección más que cualquier otra que haya producido el espíritu humano». Se ha

representado durante más de dos mil años y ha inspirado innumerables versiones

y variaciones. Steiner explica su resonancia permanente”:

Creo que sólo se le ha dado a un texto literario poder

expresar todas las constantes principales del conflicto de la condición del

hombre. Cinco son estas constantes: la confrontación entre hombres y mujeres; entre

viejos y jóvenes; entre la sociedad y el individuo; entre los vivos y los

muertos; entre los hombres y dios (o dioses). Los conflictos que surgen de

estos cinco órdenes de confrontación no son superables. Hombres y mujeres, viejos

y jóvenes, el individuo y la comunidad o el Estado, los vivos y los muertos, los mortales y los inmortales se

definen a sí mismos en el proceso conflictivo de definirse mutuamente […] Los

mitos griegos encarnan determinadas confrontaciones biológicas y sociales

básicas y las autopercepciones de la historia del hombre, por esto perduran

como legado vivo en la memoria y el reconocimiento colectivos.