"Hay un momento en el que los griegos irrumpen con ímpetu en la vida de las personas. A unas les suceden en la infancia, a otras en la etapa estudiantil y a otras en la madurez e incluso en la vejez avanzada. Como los causantes de todas las grandes conmociones, ellos poseen la capacidad de turbar a cualquier edad".

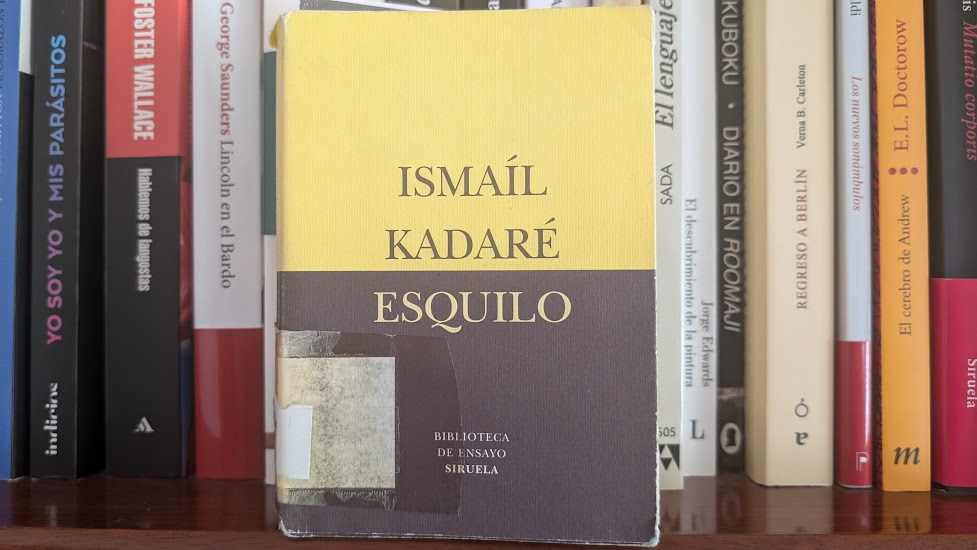

El 1 de julio pasado murió Ismail Kadaré, con pocas referencias en la prensa española. Fue un escritor albanés que creció con la dictadura estalinista de Enver Hoxha y que no cedió a la tentación del exilio. Escribió sus novelas con la clara intención de oponerse a la dictadura. Que no le concediesen el Nobel disminuyó la extensión popular de su valía. Solo por una referencia casual he conocido su Esquilo. Para Kadaré la tragedia está en lo más alto de la literatura; Esquilo fue su creador y también su culminación; la existencia del género fue fugaz, apenas 100 años en la época clásica, que tuvo su réplica, 2000 años después, en parte de las obras de Shakespeare. La mayor parte de las tragedias clásicas se han perdido; de Esquilo nos quedan 7, pero entre ellas, quizá su momento más alto, la trilogía de la Orestíada: Agamenón, las Coéforas y las Eumémides, representadas en la primavera del 458, cuando Esquilo contaba 67 años, dos antes de morir. Esquilo ganó con ellas el talento que acreditaba la victoria en el certamen anual. Las trilogías solían acabar con un drama satírico que el público exigía para soltar la tensión acumulada mediante la carcajada, en este caso un Proteo que se ha perdido.

|

| Orestes asesina a su madre, Clitembestra |

La opinión generalizada es que la tragedia surge en las fiestas dionisíacas, en medio de la excitación orgiástica, cuando el hombre no había sometido su parte animal a la razón que los filósofos intentan imponer en la sociedad griega. Kadaré tiene otra opinión. El derecho es la línea que recorre las tragedias esquíleas. El derecho de sangre que clama venganza y se ejecuta mediante códigos preestablecidos frente a la ley que intenta imponer el Estado. Clitemnestra, Electra y Orestes se ven impelidos a actuar según les exige la tradición: la venganza frente a la justicia que impone la ley.

Según Kadaré los clásicos conocían las tradiciones balcánicas. En las montañas albanesas, pero también en las griegas y en el Montenegro eslavo, existía un derecho consuetudinario que codificaba la venganza por crímenes de sangre. En el caso albanés era el Kanun, un código muy estricto que reglaba tanto la hospitalidad como su ofensa -la profanación de la hospitalidad era más grave que el rapto de una mujer-, los lugares sagrados de asilo y los tribunales tribales, que obligaba no solo a las personas sino al clan o a la tribu, el genos. Abril quebrado (1988) es la novela donde Kadaré mejor explica estas tradiciones. La Orestíada, la única trilogía de Esquilo conservada, pinta el fresco sobre lo que la humanidad se jugaba en el escenario griego: el derecho antiguo de la sangre y la venganza - la reparación de la sangre como fruto del orden gentilicio- representada por las Erinias, frente al engranaje del Estado en construcción fundado en la ley.

Se dice que por enfado, tras una representación, Esquilo abandonó Atenas hacia Sicilia donde murió 2 años después. En su epitafio no se mencionan sus méritos como primer trágico, sino su valor en las batallas de Maratón, Salamina y Platea contra los persas. Esquilo solo tenía a su alcance las obras de Homero, el Gilgamesh y algunas otras menores, pero inventó un mundo del que han bebido los dramaturgos posteriores, modesto afirmó que sus obras "no eran sino migajas del gran festín de Homero". Esquilo no esquematiza las posiciones como en un hilo de Twitter. El lector -el espectador- debe bregar en su mente con la razones y los sentimientos que mueven a los personajes para aclararse. La vida es reflexión y drama: si Helena no mide las consecuencias del abandono del hogar de Menelao por el joven Paris, tampoco lo hace Agamenón al sacrificar a su hija Ifigenia. El desconsuelo anega todos los rincones de Grecia, a la que llegan a diario desde Troya noticias de muertes y urnas con cenizas. Y tras la noche de la caída de Troya, la conciencia de “la terrible matanza, donde los griegos 'sobrepasaron la medida de su propio derecho', cuyo peso cargarían durante siglos sobre su conciencia".

El Esquilo de Kadaré es una de esas gemas ocultas que al descubrirlas por casualidad más te deslumbran. Además de bien escrito, sitúa con gran economía de estilo el nacimiento de la tragedia, la importancia de Esquilo y su lugar principal en la tradición literaria.

¿Ha leído Putin a Esquilo, ha visto la sangre en las manos de lady Macbeth? Quizá no, pero en algún lugar ha visto la eficacia del veneno. Quizá no sea lector, pero alguno de sus seguidores más cercanos sabe de sus consecuencias, de los remordimientos de conciencia, de la fatalidad, de la duda y la venganza aplazada. Todos los vecinos de Occidente hemos oído hablar de Orestes e Ifigenia y de Edipo: ninguno somos inocentes. Sabemos, como nos recuerda Kadaré, que Macbeth invitó al rey Duncan a cenar y que lo mató mientras dormía.