La democracia no solo es un sistema de representación, también lo es de delegación. Los parlamentarios son nuestros representantes, recogen lo que la mayoría de la población piensa y quiere. Convertidos en miembros de la administración, delegamos en los políticos la capacidad ejecutiva, esto es, que tomen decisiones que afectan al conjunto de la población. De ahí deriva nuestro principal problema. Acostumbrados a delegar, inducidos, obligados a ello, eludimos nuestra responsabilidad ciudadana. Si alguien toma decisiones por nosotros, puesto que nos representan y en ellos hemos delegado, podemos aliviar nuestra preocupación por los asuntos públicos, desentendernos de cualquier otra obligación que no sea acatar y cumplir normas. Asumimos la condición de buenos y obedientes ciudadanos, no de sujetos activos de la comunidad política. Nuestra única responsabilidad consiste en emitir una papeleta los días de votación; en las decisivas votaciones legislativas, suele ocurrir cada cuatro años. Tras los comicios, nuestra relación con la política es meramente sentimental; podemos enfadarnos, patalear o elaborar discursos bien razonados, insultar en Twitter o escribir artículos, hablar en público o entre amigos, pero nada de eso tendrá influencia alguna en el estado de las cosas.

Los políticos, nuestro representantes, nuestros delegados, se unen en grupos de interés y, además de hacer leyes, elaboran retóricas para justificar o enmascarar sus intenciones e intereses. La retórica mejor elaborada, combinada con algún tipo de presión sobre nuestro estatus social (jubilados, parados, condición social o sexual) condiciona nuestra respuesta, básicamente emocional en el día a día y, ceremoniosamente seria en el día de las elecciones.

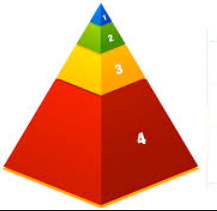

El sistema de delegación elaborado para construir los estados liberales vicia el sistema: delegamos en diputados, que delegan en gobiernos, que delegan en un líder único creando un sistema piramidal que aparentemente va de abajo arriba, pero que en realidad va de arriba abajo: es el líder del partido político quien elige a sus cuadros, que se convierten en candidatos electorales, entre los que no hay posibilidad de discriminar; el votante acepta en bloque la lista presentada por el líder. Por tanto, nuestro sistema no es realmente democrático, su tendencia es hacia la autocracia, puesto que son los grupos políticos (formados alrededor de oligarquías locales), dirigidos por un líder, sustentados en insuficientemente definidas formas de financiación, los que mantienen ordenado el sistema.

Como son los líderes quienes, desde lo más alto de la pirámide, la ordenan, la posibilidad de escoger o controlar al líder es cada vez más difícil porque su posición en la estructura pirámidal solo depende de él. Incluso en los casos más aberrantes de mentira, corrupción o autoritarismo es difícil si no imposible removerlo, la propia forma de la pirámide lo impide. La voluntad de un solo hombre puede torcer un país. Tampoco la militancia o el electorado, porque los partidos están armados con la retórica religiosa de la fe, con bautismo, militancia y excomunión. La conversación política difícilmente puede salir de ese esquema -se produce entre creyentes-; las opiniones adversas se consideran provenientes de enemigos con quienes es imposible conciliar, todos ellos extremistas. Especialmente claro es en los grupos de identidad, donde la condición, ya no social como antaño, sino abstracta, simbólica, es el elemento de cohesión y pertenencia del que tan difícil es escapar, y del que uno no concibe ser excluido.

De acuerdo con esta estructura piramidal de arriba abajo de la política, no son los representantes quienes recogen la opinión de los ciudadanos, sino que estos asumen catequéticamente lo que viene de arriba, conforman su modo de pensar a la retórica de los grupos políticos. Cómo llamar a esto democracia. La mayor parte de la población se conforma con esa simulación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario